大学を含め全ての教育費無償化で知られるスウェーデンのような子育て支援大国になるーそんな日本の未来を彷彿とさせるのが、昨年10月から改定された「児童手当」の大幅拡充だ。特に3子目以降の出産促進に力を入れ、0歳から18歳まで毎月3万円、18年間で約650万円の現金を支給する。

今年度から対象者が拡大された大学無償化などを組み合わせれば、子育て最大の経済的負担となる「教育費」が、国などの支援策でそのうち完全補填されることになるだろう。少子化に歯止めがかかり、再び年間100万人台の出生数をうかがう日が来るのか。政府は今後3年間を「加速化プラン」の集中取組期間に位置づけ、怒涛の少子化が始まる2030年を回避するため、国家再興のラストチャンスに賭けている。

独身対策よりも既婚者対策を

実は「児童手当」の歴史は古い。昭和47年(1972)の発足当初は第3子以降の義務教育期間までを対象にしていた。その後、第2子、1子へと拡大していったようだ。経済的弱者を支援する福祉的要素も強く、支給対象世帯の所得制限なども設けられてきた。

今回の「児童手当」制度大改正では、この所得制限が撤廃されたのだ。低所得者だろうが、高所得者、資産家であろうが、とくにかく子どもを産める世帯はどんどん産みましょうーという推進策。国民全体が恩恵を被る経済発展や社会保険制度維持の基盤となる人口の減少を何とか食い止めるため、尻に火が付いた国家が、まるで戦前の国力増強かのごとく「多産」を奨励することになった。

多子が美徳の時代に?

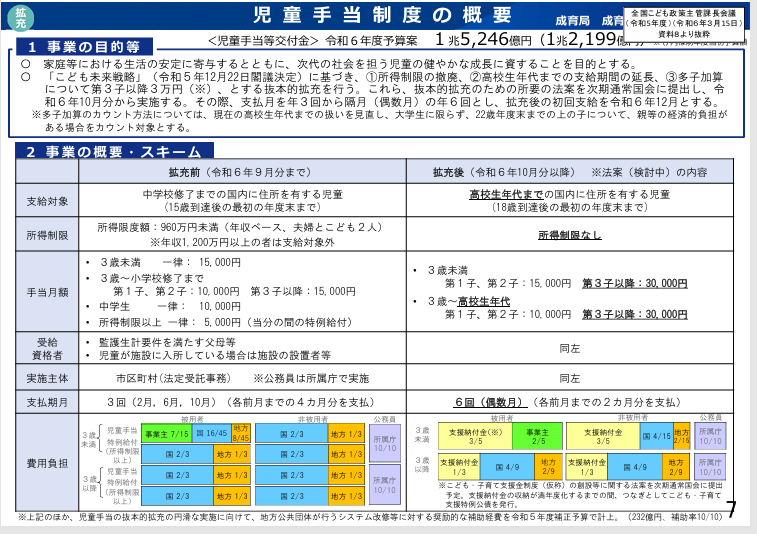

新制度の特徴は、「多子加算」の拡大と全部の子どもの「支給期間」が高校卒業まで延長された点だ。2024年9月までは3歳未満が一律月額1万5千円。中学生は一律1万円。3子以降の加算があるのは3歳から小学校までに限られていた。

2024年10月からは、3子以降であれば、全員が0歳から高校卒業年代まで3万円に加算されることになった。支給期間を18年間だと仮定すると、1人約650万円もの現金がその世帯に給付される。いわば労働力となっていた昭和の時代のように子どもが毎月3万円を稼いでくれているようなものだ。

少子化対策に終わりはない

さて気になるのが、この大盤振る舞いの「異次元の少子化対策」はいつまで続くのかということだろう。せっかく3子目が生まれて毎月3万円を稼いでくれたと思ったら、制度改正で支給額が半減した。こんな不安がよぎるのではないだろうか。

結論から言えば、心配はご無用だ。法制化された上での子育て支援策拡充だということに加え、誰もが望む国の経済発展を考えた場合、出産・子育ては、メーカーに例えれば、設備投資や研究開発費などと同様、存続に必要不可欠な要素でもあるからだ。一定の人口を維持していかない限り国家の命脈は尽きる。「少子化対策よりも異次元の高齢者支援策を」という国会議員は野党を含めほとんどいない。

まとめ

「加速化プラン」の核事業ともなっている「児童手当」拡充の経緯を見ると、国がいかに本気で子育て支援策を打ち出しているかが実感できたと思う。

物理的、精神的にも女性を圧迫してきた「ワンオペ」育児の解消には、これら経済的支援だけではなく、子育てにまつわる様々なリスクから解放する、子育ての「社会化」施策も必要になってくる。国は子育て支援など「家族関係支出」について、「ОECDトップ水準のスウェーデンに達する水準に」と世界一を目指す意気込みを示した。

次回以降は、妊娠・出産、共働き・共育て支援、社会で子どもを育てる「誰でも通園制度」などについても見ていきたい。

(執筆者:スモール・サン)