コスト算出の基本は「工事内容」です。

材料を「そのまま組み立てる」工事の場合は、「材料単価×数量×工事の手間」となります。

材料に加工が必要な場合は、「加工を含めた材料単価×数量」という考え方になります。これに「工事の手間」が加わります。

「工事の内容」が分かっていないと、結局はコストの概算も算出できないことになります。その工事が一人8時間でできるものなのか、ふたりで12時間かかるものなのか、必要とされる技能レベルはどのようなものか、それが明確でないとコストの算出ができません。どんぶり勘定では、ダメなわけです。

このサイトでは、工事の内容を理解した上で、「1メートル」あるいは「1平方メール」あたりの材料単価と手間を乗じて算出します。それらをAからPの「工事」の順番にお話ししますので、もし分からないところがあれば、いつでも「どの工事についてか」というポイントに戻って理解できるようにします。それでは、「建築コストの計算方法」について解説します。

建築材料のサイズ・数量・単価について

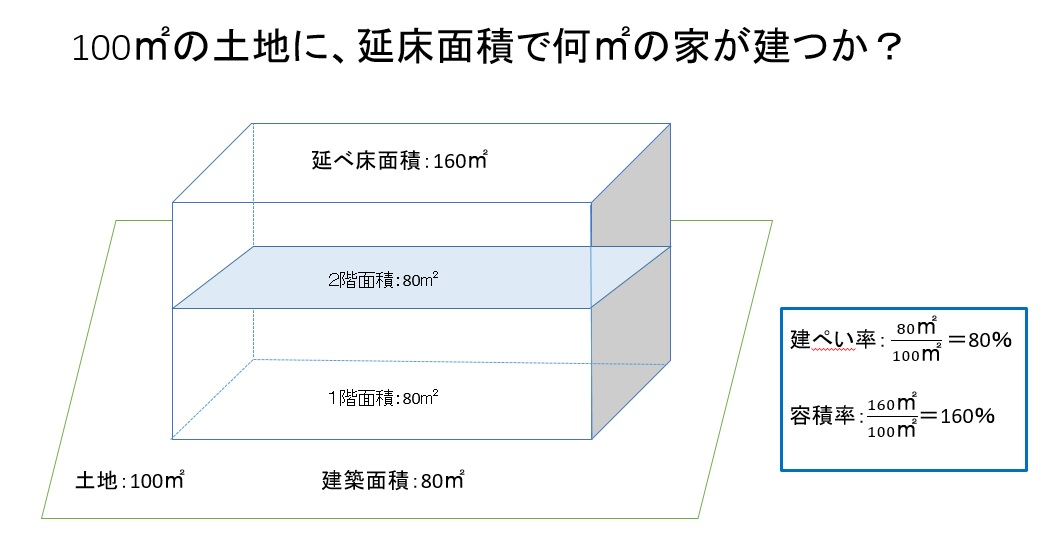

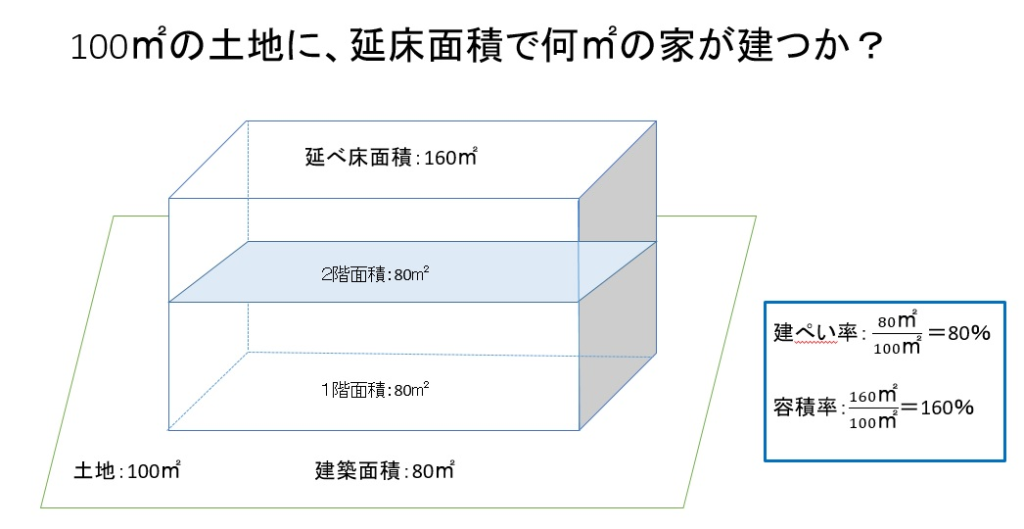

まず、「建築費アプリ・見積りシミュレーション」を開いて土地の「敷地面積」を入力してください。例えば「100平方メートル」の土地があるとすると、100平方メートルぴったりに家を建てられるわけではありません。ここで出てくるのは、「建ぺい率」と「容積率」という用語です。

「建ぺい率」が80%とすると、土地面積100平方メートルのうち「80平方メートル部分」に家を建てることができます。これが「建築面積」です。

次に「容積率」が160%とすると、土地面積の1.6倍の「160平方メートル」の「延べ床面積」の家が建てられます。2階建てですと、1階「80平米」2階「80平米」となります。

まとめると、「100平方メートルの土地、80平方メートルの建築面積、160平方メートルの延べ床面積」となります。

これは、都市計画法によって、各自治体で定められています。

家を建てようとしている土地が、「中高層専用地域」なのか「商業地域」なのか、そういったことをお調べいただき、土地面積に「容積率%」を掛けると、最大の「延べ床面積」が算出されます。

これは、都市計画法上の最大値ということですので、これより小さい面積で建設するのも可です。

ここに、さらに「斜線制限」というのもあるのですが、ここでは考慮に入れておりません。

次に「寸法」について説明します。

別ページで、コスト算出の基本は、工事ごとの「(材料×必要量×単価)+(工賃単価×日数)」の合計と書きました。

家を作るのに「必要とされる原材料」は、どのような考え方で寸法が決められているのでしょうか。

家は「人が住む」ところですので、人が「料理を作る」「食べる」「作業をする」「寝る」

「お風呂に入る」のに最適化されている空間、と考えるのが合理的です。

快適な生活空間にするための寸法の考え方

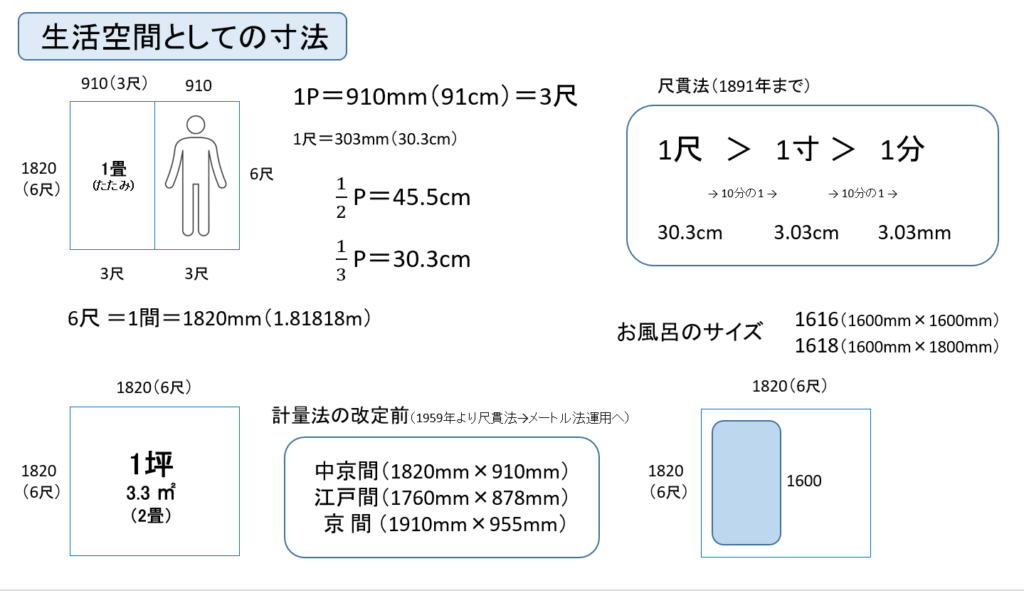

「住宅」の材料を考える上で、「910mm(91cm:3尺)」という単位を覚えておくと便利です。

「910mm」を2倍にすると「1820mm」で、「910mm×1820mm」は「タタミ1畳」(中京間の場合)のサイズとなります。これは「身長180cm」の人が寝転がって、両手をある程度広げられるサイズとなります。

「幅910mm」は、両手で何かを作業する場合の最小幅とも言えます。「910mm」のことを「1P」と表現することがあります。

「910mm(3尺)」の半分は「45.5cm(1.5尺)」で、3分の1は「30.3cm(1尺)」となります。

家を支える「柱(通し柱や管柱)」の間隔は「910mm」もしくは「1820mm」になっていることが多いことから、家の躯体はこの寸法が基準になっています。

床張りの下にある「根太」や屋根の野地板を支える「垂木(たるき)」の間隔(ピッチ)は「45.5cm(1.5尺)」もしくは「30.3cm(1尺)」ですので、ここにも「910mm」の「半分」「3分の1」寸法が登場します。

「尺」は尺貫法により1891年まで公式文書に使われていた単位です。

現代の計量法では採用されていない単位ですが、大工の世界で今も使われている理由は、

このサイズの「分かりやすさ」にあるのかもしれません。

お風呂のサイズでも「1820mm×1820mm」のスペースがあれば、「浴槽」と「洗い場」を

すっぽりと納めることができます。