小さな木のトゲが指先に刺さっただけで大騒ぎする男性諸君には、出産の痛みにとても耐えられそうにありません。更に女性には出産後、「ワンオペ育児」という重荷がのしかかる可能性もあります。なにを好んで出産しようという女性が増えるものでしょうか。

一方、日本の少子化は、もはや単なる社会問題に留まらず、経済、社会保障、国家の存続に直結する重要な課題となっています。この問題に対する政府の対応として、出産・子育て支援が大きな焦点となっており、その一環として「妊婦のための支援給付」事業が今年度から始まりました。

妊婦のための支援給付事業とは?

出産は病気ではないため医療保険が適用できないが、保険制度により「出産育児一時金」で出産費用が補填される。支給額は42万円だったが、令和5年度から50万円に引き上げられた。

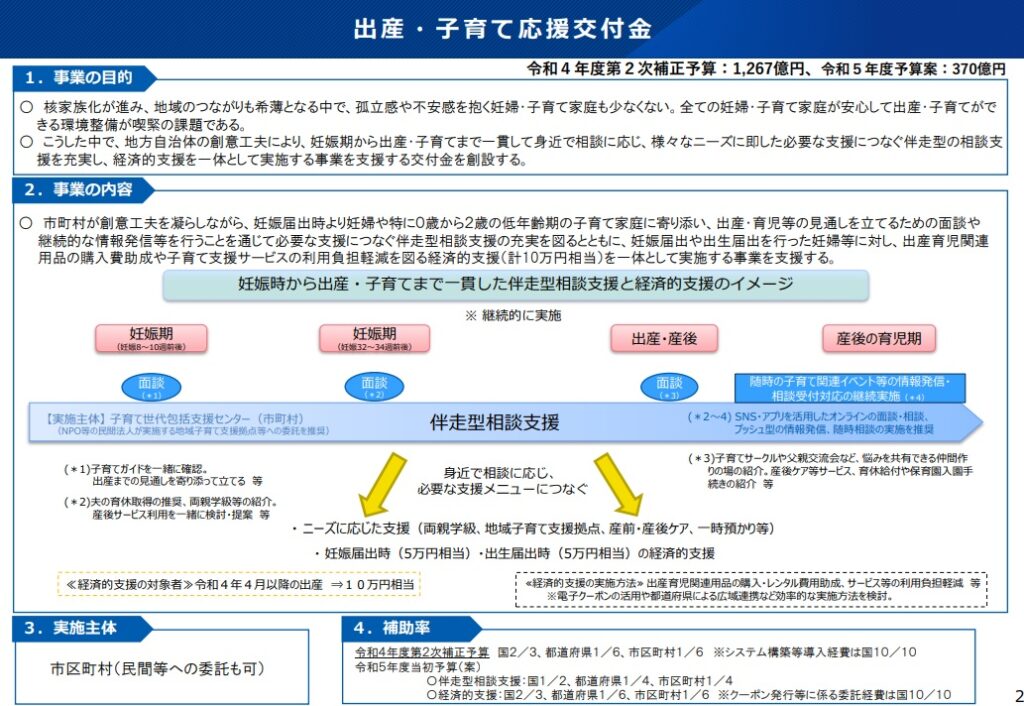

さらに政府は新型コロナ末期の令和4年度に緊急補正対応で新設した「出産・子育て応援交付金」事業について、令和7年度から、子ども・子育て支援法を改正し法制化した「妊婦のための支援給付」事業として、妊娠・出産時に合計10万円の支給を始めた。

現金給付だけではなく、伴走型相談事業として全国の市町村に「こども家庭センター」を設置。子ども・子育て支援と児童福祉支援を合体させた総合的なサポート体制を整え、孤立しがちな出産前後の妊婦を支援している。

出典:厚生労働省「出産・子育て応援交付金の概要について」(令和5年1月11日)

この事態を男性はどう考えるのか

旧約聖書の創世記で神は、禁断の果実を食べてしまった女に向かって「お前のはらみの苦しみを大きなものにする。お前は苦しんで子を産む」と言った。その後人類は女性の痛みを犠牲にしながらも、世界人口は82億人まで増え、日本も1億人台を何とか維持している。

発展途上段階の国家にとってまさに人間は資産であり、貴金属やマネー同様、国家繁栄の貴重な財産なのだ。ところが成熟してくると、自由で民主的な資本主義国家では、人口増加のスピードが低下し遂には減少をはじめる。ここで再び高度経済成長時代の時のように、女性が痛みの負担を安易に受け入れることが出来るのかは、はなはだ疑問が残ることだろう。

男性はこの事態を傍観しているだけでいいのか。中心となって国家運営のかじ取りを担ってきた責任は男性にある。創世記で神はアダムに対し「お前は生涯食べ物を得ようと苦しむ」と予言した。女性の出産の苦しみに対し、経済的な苦労は男の宿命でもあるのだろうか。

「妊婦」が神になる日

日本は世界最高の長寿国だ。矛盾する話のようだが、この特徴が少子化対策に生かせないものだろうか。日本の長寿を牽引しているのも、男性より6歳長生きの女性なのだ。

政府は異次元の少子化対策「加速化プラン」の中で、「妊婦」というワードにこだわり施策展開している。10万円の支援金はいずれ増額される可能性もあるが、経済的な問題だけでもないような気がする。

「おばあちゃんの知恵」が実は日本社会に埋もれている宝の山かもしれない。妊婦支援は日本国にとって最重要課題でもある。あらゆる手を尽くして、世界の先駆的取り組みを実現してほしい。少子化対策の「日本モデル」を新たな外貨獲得コンテンツとして世界に発信していくことが、バブル崩壊後低迷してきている日本の自主独立性回復へのきっかけの一つになるかもしれないのである。

まとめ

今回は出産支援策について、「妊婦」に着目して国の制度がどう変化してきているのか見てきました。少子化問題の本質的な問題点が、少しは浮き彫りになってきたのではないかと思います。次回はいよいよ、「加速化プラン」の特徴的事業でもあり、なにかと物議をかもしている「こども誰でも通園制度」にスポットを当てていきたいと思います。

(執筆者:スモール・サン)