2025年から2026年にかけて、子育て支援策はめちゃくちゃ充実化していくのに、なぜか投入する事業費ほど国民にはその実感が薄いようだ。その理由の一つが、似たような事業名の連続で実際どう変化し充実化しているのか、分かりにくい点にあるのではないだろうか。

こども未来戦略の柱の一つ「共働き・共育て」施策で、今年度から男性育休の促進で画期的とも言われる「出生後休業支援給付金」が始まった。厚労省やこども家庭庁、様々な民間ブログなどで紹介されているのだが、極めて理解しにくい制度となっている。

その中でも厚労省職業安定局雇用保険課の清水課長補佐が同省HPで紹介している説明が簡潔で分かりやすい。清水氏の説明を中心に同給付金の斬新さについて紹介してみたい。

厚生労働省HP:2025年4月から「出生後休業支援給付金」「育児時短就業給付金」が始まります

男女とも休業前実質賃金100%を

まずはメリットからざっくりと紹介したい。清水氏いわく、この事業の目的は「男性育休の促進」だという。母親の出産直後の8週間は周囲のサポートが特に必要な時期となり、育児休業支援を充実化した。

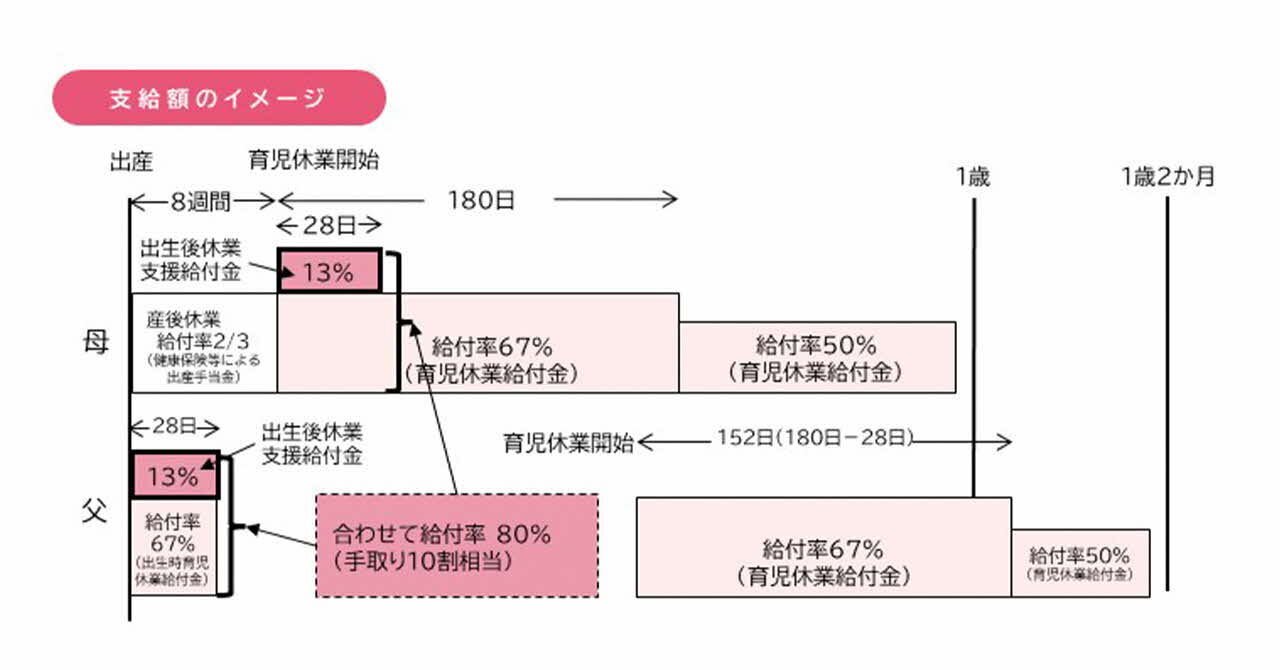

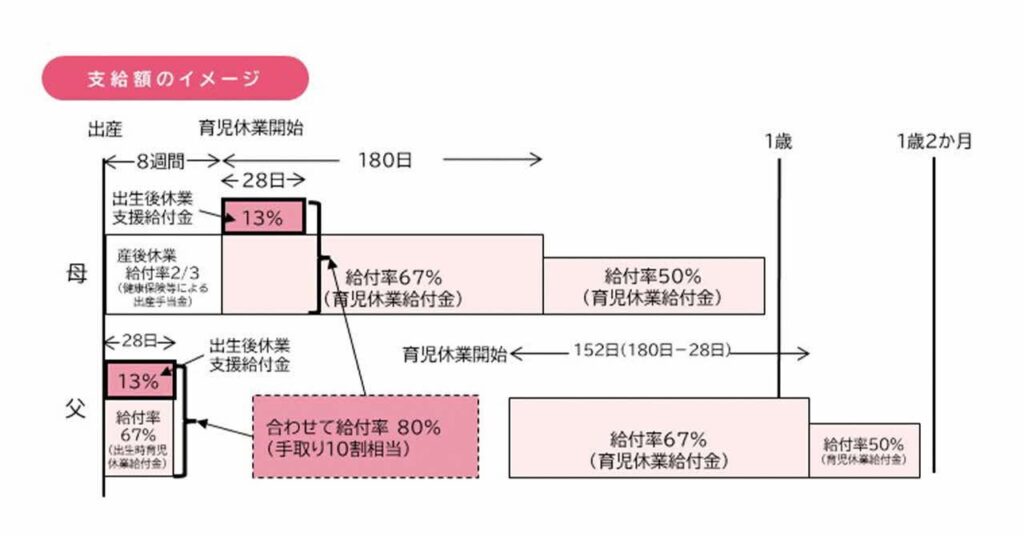

母親は健康保険などの助成制度のある産後休業の終わった後の8週間以内。原則、両親とも14日以上の育児休業を取った場合、既存の雇用保険制度に上乗せされ、最大28日間、休業前の賃金の実質100%の支給を受けることができるという制度だ。

なぜこんなに名称が複雑なのか

雇用保険制度は失業や介護、出産などで収入が減少した時のための保険として、国庫と労使の保険料により維持されている。出産に関しては、まず健康保険から「出産育児一時金」(令和5年から50万円に増額)が支給され、医療機関に支払う出産費用を補填する。更に出産手当金として、母親には出産後、8週間、休業前の賃金の3分の2が給付される。

その後、すでに雇用保険制度で支給しているのが「育児休業給付金」と、特にパパ育休支援として実施している「出生時育児休業給付金」だ。これらにより男女とも休業前賃金の実質80%をカバーする。そして2025年度からスタートした「出生後休業支援給付金」で支援が加算され、手取りベースでほぼ休業前賃金の100%の支給になる(下にイメージ図=厚労省HPより)。期間は男女とも最大28日間と限られているが、「育休を取っても賃金が保障される」という安心感が「共育て」へ誘導し、制度を社会浸透させる効果は大きい。

「育児時短就業給付金」で職場復帰もスムーズに

さらに清水氏によると「育児中の柔軟な働き方として男女ともに時短勤務を選択しやすくなるように、育児時短就業給付金を創設した」という。

2歳未満の子どもの子育てをしている人が時短就業した場合、時短就業時の賃金の10%が上乗せ支給される制度で、「子どものことが気になる」「でも会社のことも気になる」という共働き世帯を支援していく。清水氏は「夫の家事・育児時間は1日当たり2時間程度と、妻と比べて圧倒的に短いですし、国際的に見ても、夫の家事・育児時間は低水準となっています」とし、国を上げて社会でワンオペ育児の解消、子育て夫婦の支援に取り組んでいく意向を示している。

子育て家事、妻が夫の4.7倍の時間

令和4年に発表された総務省の「我が国における家事関連時間の男女の差」調査によると、6歳未満の子どもを持つ夫婦で、1日当たりの家事関連時間は、夫が1時間54分、妻は7時間28分だった。妻が夫の4.7倍の時間を家事に費やしている。

一方、アメリカでは夫が3時間37分と日本の男性の1.8倍。妻は6時間4分で日本の女性より1時間以上少ない。ベビーシッター制度の定着など文化の違いもあるだろうが、男性がより家事に関わっている状況は間違いない。今後、国の子育て支援策強化でこの差が縮小していくことが予想されるが、民間事業者の家事支援ビジネスの進展も含め、社会的で子育てする女性をサポートする機運をいかに盛り上げていくかが重要になるだろう。

まとめ

こうして見てくると、異次元の少子化対策で国は様々な手厚い子育て支援策を展開していることが分かる。しかし残念なのはその魅力的な事業が当事者だけではなく、十分に国民全体に普及しきれていない点だ。社会全体で子育てを支えていく意識を醸成すると言うのであれば、なおさら国民に分かりやすく事業内容について伝えていく必要があるだろう。

そうした中でも清水氏の雇用保険関連給付金の説明は簡潔で分かりやすく、ブログの中で紹介させていただいた。

いまや若い世代の情報入手はユーチューブやXなどSNSが中心となっている。国も新しい制度を作って運営するだけではなく、どうすれば国民全体に浸透させることが出来るのか工夫する局面にきていると思う。

(執筆者:スモール・サン)