「AIが教室に入る日が来るなんて…」

そんな時代が、もうすぐやってきます。

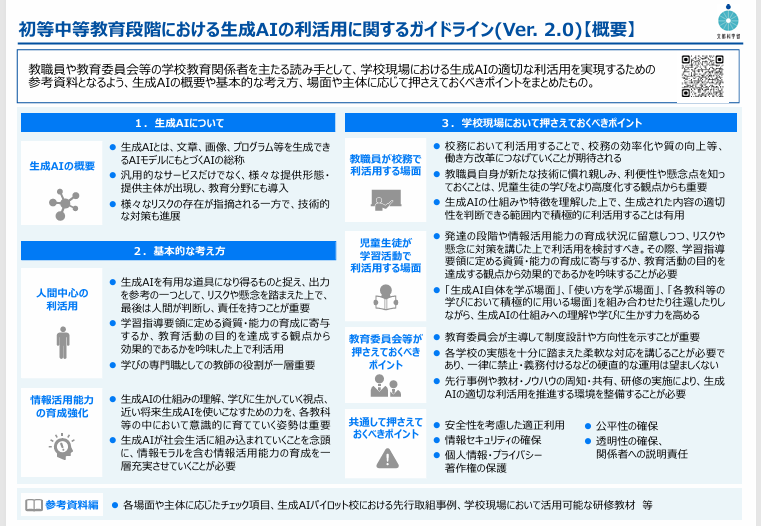

文部科学省は2024年末、「生成AIの学校利用に関するガイドライン(Ver.2.0)」を公表しました。これにより小学校でもAIを補助的に活用する準備が本格的に始まりました。

今年から来年に向けては、これまで実施してきたプログラミングや情報活用能力の強化に加えて、「生成AIの活用」にも、より強く光が当たると見られています。

どう変わる?小学校の学びの中身

今後、小学校教育では以下のようなポイントがアップデートされる見通しです。

- プログラミング教育の拡充、低学年化

→ 現在は5・6年生など高学年が比較的中心になっているようですが、より早い段階でプログラミング的教育が体験できるようシフト - 生成AIリテラシーの導入

→ ChatGPTなどを題材に、「AIとは何か」「どう使うと安全か」などを体験的に学ぶ。文科省のガイドラインでは、誤った出力(ハルシネーション)や指示・質問(プロンプト)の適正な方法についても言及している - 情報の真偽を見抜く力を育てる教育

→ 子ども向けにも「情報を鵜呑みにしない」リテラシー教育が本格化

これらは“教える内容”が変わるというより、子どもたち自身が自主的に「どう学ぶか」が変わる変革です。自ら問題を見つけ出して学ぶ「探究学習」の方向性がより進化してくるとも言えます。

AI先生が“教える”わけではない

誤解されがちですが、AIが先生の代わりをするわけではありません。

文科省は、AIを学習支援ツールと位置づけています。あくまでも“教育の道具”という位置づけです。

たとえば:

- 勉強が苦手な子どもには、そのレベルに応じた分かりやすい別の説明を出す。子どもの実力に応じた指導に変化してくる(一部の学習塾などでは実践している)。これにより勉強が苦手な子どもが理解する楽しみを覚え、勉強が好きになる変化に期待が持たれている

- 理解が進んだ子には発展的な課題を提示する。個別指導的な学習が可能になれば、出来る子どもは益々上達できるような指導に転換も可能になる

といった「個別最適化された学び」を補助する役割です。先生1人が指導する教育では不可能だったが、AIを活用することで、個別指導がしやすくなる。

本質的な学びや人間関係は、あくまで“先生”と“子ども”の間にあるもの。AIはそれを支える裏方です。先生は一方的に教える存在ではなく、AIを活用しながら子どもの“学び”を育てていく調整力が必要になってくる

STEAM教育とAIはどう関係する?

今後、小学校でも進むとされるのが、現代社会で重視されるSTEAM教育。これは以下の5分野を横断的に学ぶアプローチです:

- S:科学(Science)

- T:技術(Technology)

- E:工学(Engineering)

- A:芸術・創造性(Arts)

- M:数学(Mathematics)

AIの活用はこの中でも「T・E」に直結。さらに、生成AIを使って「詩を書く」「物語をつくる」といった活動も始まっており、“A”の分野にも波及しています。大人のビジネスの分野で必要になる知識や能力に関連した学びとなっています。

親として今できる“ゆる備え”

「子どもの教育、こんなに変わるの?ついていけるかな…」と不安を抱く方もいるかもしれません。でも、焦らなくて大丈夫。家庭でできる“ゆる備え”から始めましょう。

- 一緒にAIを触ってみる

例:ChatGPTに質問して、答えを親子で考える体験。親にとってもビジネス現場で必要になってくる知識を子どもと一緒に学んでいく - 「なぜそう思うの?」を日常で聞く習慣

=ロジカルに考える力、思考の言語化トレーニングに - 正解のない問いに向き合う時間をつくる

=AIでは代替できない“創造性”や“人間らしさ”を育てる時間に。AIはあくまで道具で、本質は人間がどう課題に対応していくか。そうしたバランスのとれた人間形成には親の経験も必要になってくる

まとめ:AI時代の教育を「怖がらず、使いこなす」

教育現場にAIが入ってくるーこれは“脅威”ではなく、“チャンス”です。

先生が、子どもたち一人ひとりともっと向き合えるように。

子どもたちが、情報を読み解き、自分で考え、未来を切り開けるように。

変化を恐れず親も一緒に楽しみながら、ゆっくりと「知る・触れる・見守る」ことが、いちばんのサポートになるかもしれませんね。

(執筆者:スモール・サン)