生成AIをはじめとするAI技術の進化が、保育や子育ての現場にも本格的に押し寄せています。

ChatGPTなどの登場をきっかけに「ホワイトカラーの仕事が奪われる」といった話題が注目されがちですが、実は“育児”や“保育”といった生活に密着した領域にも、AI導入の波が広がっているのです。

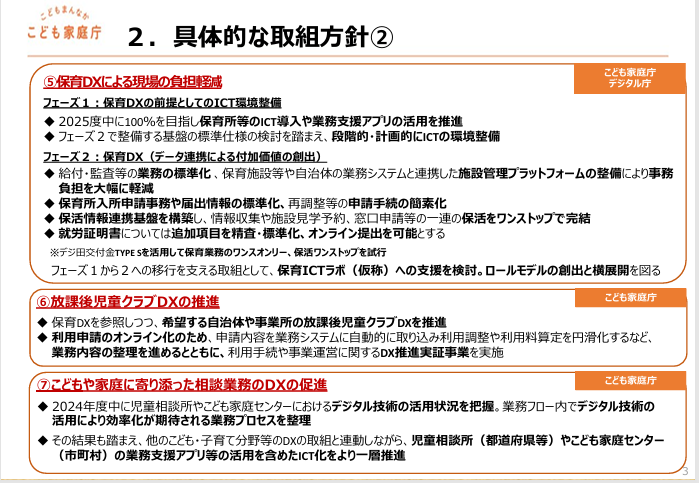

政府も「異次元の少子化対策」の一環として、保育現場の省力化や保護者支援にAIを積極活用する方針を打ち出しています。昨年、こども家庭庁「こども政策DX推進チーム」は、2025年度中に全国の保育所等へICTやAIの積極導入を進める方針を公表しました。

スマート保育ってなに? 実際に導入されているAI技術

「スマート保育」とは、AIやICTを活用して保育の質を高め、現場の業務効率化を図る取り組みです。以下のような技術が実用化されています。

- 見守りカメラAI:子どもの転倒や異常行動を検知し、保育士に即時通知

- 睡眠センサー:お昼寝中の呼吸や体動をチェックし、SIDS(乳幼児突然死症候群)の予防にも活用

- 表情解析AI:泣きやすさや不安の兆候など、子どもの感情の変化を可視化

- 業務支援AI:登降園記録や連絡帳、排せつ・食事記録などを自動でデータ化し、保育士の事務負担を軽減

現在、東京都をはじめ全国の複数の自治体で導入が進み、民間企業との連携による実証実験も各地で行われています。この動きは今後、加速化されることが予測されています。

メリットは子どもと向き合う時間が増えること

AI導入により期待されるメリットは以下の通りです。

- 保育士の業務負担軽減

→ 書類仕事を減らし、子どもと過ごす時間を確保 - 子どもの安全性向上

→ 転倒や異常の早期発見、迅速な対応が可能に - 保護者との情報共有がスムーズに

→ スマホアプリで園の様子をリアルタイムに確認。子どもの性格・特性を家庭と共有しやすくなる

「人手不足」と「保育の質向上」を同時にかなえる可能性があり、現場からも前向きな声が増えています。

デメリットと課題はプライバシーと地域格差

もちろん、懸念もあります。

- プライバシーの問題

→ 顔認識や映像の記録に関して、保護者への説明や情報の取り扱いルールの明確化が求められる - 人間関係の希薄化

→ 「機械に保育されるのでは?」という不安や、AI依存への懸念も - コストの地域差

→ 自治体によって予算や体制に差があり、導入のスピードや規模に格差が生まれつつある

保護者としても、AIを「魔法の道具」としてではなく、道具としてどう使うかを見極める姿勢が必要です。

国も今後、支援を強化する方向を打ち出し、こども家庭庁・こども政策DX推進チームが昨年示した取組方針2024・概要の中で2025年度中の保育所等ICT積極導入を訴えています(下図)

親ができるチェックポイント

AI保育の時代を迎えるにあたり、親として次のような点を確認しておきましょう。

- 通っている園や自治体にAI導入の予定があるか

- 収集されるデータの管理方法(保存期間・第三者提供の有無など)

- 保育士と子どもとの関係性が維持されているかどうかなど

【まとめ】AIをフル活用し、子育てに「余裕」と「人間らしさ」を取り戻す

AIが保育現場に導入される時代。それは冷たくなる未来ではなく、人間らしさを取り戻す未来かもしれません。

保育士の笑顔、子どもとのふれあいの時間。それらを守るためにAIが働く時代が、すでに始まっています。

その環境は保育サービスを提供する側だけではなく、保護者側もテクノロジーを賢く活用する工夫が重要になってくるのかもしれません。

保護者としても「知って、考えて、関わる」ことで、よりよい保育のかたちを一緒に育てていけたらいいですね。

(執筆者:スモール・サン)