1歳差の兄弟姉妹を育てる年子育児。

妊娠を機に退職した、保育園に入れなかった、などさまざまな理由で保育園に行かずに子どもたちを育てるご家庭も多いでしょう。

本記事では、「保育園に行ってない子どもたちははどんなふうに過ごしてるの?」「自宅保育でも乗り越えられる?」と不安な方に向けて、保育園に行っていない年子の子どもたちの育児について徹底解説します。

リアルな日常や悩み、解決方法、役立つアイテムをご紹介。保育園に行かない予定、行っていないという方は、ぜひ参考にしてみてください。

保育園に行かずに年子を育てる実態!

「年子育児」とは、1歳差の兄弟姉妹を一緒に育てることです。保育園に入れていない場合、24時間ほぼワンオペのケースもあるでしょう。ここからは、年子のこどもたちを自宅保育で育てる実態を紹介します。

「年子育児」ってどんな生活?

子どもが年子の場合、下の子が生まれた時に上の子が1歳で、歩きはじめたり早い子なら言葉がではじめたりする段階です。

2人ともまだまだ甘えたい時期なので、同時に泣きはじめる、抱っこを求めてくるなどは日常茶飯事です。

2人目以降が生まれる時によく、「上の子ファースト」と上の子を優先するよう言われますが、上の子も手がかかるので自然と上の子ファーストになります。下の子はずっと泣かせたままになってしまうこともあるでしょう。

「ちょっと待って」の連続!自宅保育のリアル

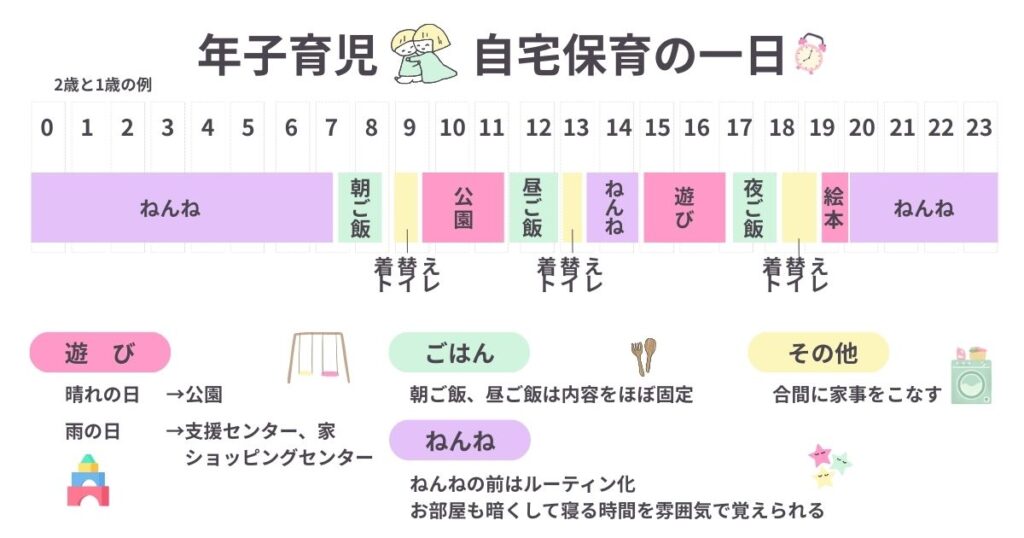

下図は、自宅保育でのリアルな1日の流れです。

どちらもお着替えや排泄などのお世話に手がかかります。

どちらかがご飯中に泣いている、昼寝や夜の就寝のタイミングが合わないといったシーンも多々あります。

子どもたちのお世話の合間に、洗濯・食事の準備など家事もこなす必要があるため、「ちょっと待ってね」が口癖になる毎日です。

自宅保育で大変なことベスト3

自宅保育が大変に感じるよくあるお悩みが次の3つです。

- 親の体力・睡眠不足

- お出かけが大変

- 食事の準備

お昼寝がそろうまでは、どちらかが起きているので保護者は体力を回復する時間が少なくなります。お世話や家事、連日の公園や遊びなどで体力が削がれると同時に睡眠不足になることも。睡眠不足になると、イライラして子どもを怒ってしまい自己嫌悪することもあるでしょう。

また、下の子が小さいうちは、上の子もまだ長時間歩けないこともあります。おでかけの際は、移動手段やどこに行くかを下調べしたり、子ども達の準備だけで疲れるというケースもあります。

食事の準備では、ミルク・離乳食と幼児食、大人のご飯と3パターンの準備が必要です。ワンオペの場合、ついつい自分の食事は後回しという方も多いのではないでしょうか。

保育園に行ってなくても乗り越えられた3つの理由

年子の子どもたちを、自宅保育で乗り越えられた3つの理由を紹介します。

- 便利なサービスの活用

- 家の中を整えて安全を確保

- 家族に協力してもらう

1.便利なサービスの活用

自宅保育を乗り越えるためには、さまざまなサービスを活用しましょう。

下の子が2歳になるころまでは、食材の宅配サービスを利用するのもおすすめです。食材の宅配サービスには、次のようなメリットがあります。

- 買い出しに行かなくて済む

- 献立を考えなくていい

- 離乳食や幼児食も豊富

また、二人分のおむつやおしりふきなども、ネット購入がおすすめです。玄関まで配達してもらえるため、重たくかさばる荷物を買い出しに行く悩みが解消できます。

2.家の中を整えて安全を確保

保育園に行かない場合、自宅で過ごす時間も増えるでしょう。まだ意思疎通が完璧ではない子ども達と、長い時間家で過ごすなら家の中を整えることが重要です。

- 家具の角にクッションシールを貼る

- 入ると危ない場所にはベビーゲートを設置する

- 危ない道具は手の届かない場所に置く など

安全を確保しておくことで、万が一の事故に備えられます。また危ないシーンが減るので、親も注意する回数が減りストレス軽減につながるでしょう。

3.家族に協力してもらう

下の子が小さいうちは、家族の協力が不可欠です。夫婦で子育てするのはもちろん、おじいちゃんおばあちゃん、夫婦どちらかの兄弟姉妹が近くに住んでいる場合は、協力してもらえるか相談してみましょう。

また、上の子の「自分でやりたい」は、どんどんやってもらうのもおすすめです。自分で着替えたい、コップに水を入れたい、カバンを持ちたいなどさまざまなことを自分でやりたい時期がきます。「まだ早いんじゃない?」と思うこともあるかもしれませんが、挑戦してもらうことで意外にできることも多々あります。いつも手伝うのははむずかしいので、余裕のある時は補助しながらできることを増やすとお世話も随分楽になります。

これは助かった!年子の自宅保育を支えたアイテム

ここからは年子の子ども達を自宅で見るうえで、助かったアイテムを3つ紹介します。

バウンサー

◆「リッチェル バウンシングシート N」

下の子が生まれて、なくてはならなかったのがバウンサーです。上の子のお世話で手が離せないときに、下の子をこのバウンサーに乗せていました。バウンサーに乗る子の動きでも、ゆらゆら揺れるのでいつの間にか寝ているということも度々ありました。

一人で遊べるおもちゃ

◆「タッチペンで音が聞ける! はじめてずかん1000 英語つき」

「タッチペンで音が聞ける! はじめてずかん1000 英語つき」は、商品名のとおり図鑑をタッチペンでタッチ読み上げてくれます。上の子が1歳の誕生日に購入しましたが、1歳半ごろから使い方がわかるようになり、一人でも楽しそうに遊んでいました。

プロジェクター

◆「ディズニー&ピクサーキャラクターズ Dream Switch2」

「ディズニー&ピクサーキャラクターズ Dream Switch2」は、寝る前に使用していました。暗い部屋で、壁や天井に投影でき、ディズニーの物語などが見られます。これが始まると、子どもたちも静かに見ながら眠りについてくれました。ディズニーのほかにもさまざまなキャラクターのものが発売されているので、好きなキャラクターの商品があるかもチェックしてみてください。

保育園に行かない選択を後悔しないために

「自分がお世話するしかない」と思い詰めないことが大事です。

一時保育やファミリーサポートなどの制度をフル活用しましょう。地域の子育て支援センターや児童館に出かけるだけでもリフレッシュになります。

大変なのは今だけ、子どもたちと元気に過ごせればOKと割り切ることが大切です。キャパオーバーになる前に、家族や行政、専門のサービスなどに助けを借りましょう。

まとめ:保育園に行ってなくても健康で過ごせればOK!

年子育児は大変な部分もあります。保育園に行かず自宅でお世話すると、悩みや不安も出てくるでしょう。

しかし、「自分がお世話しなきゃ」と無理しすぎずに、周りの手を借りることも重要です。

本記事で紹介した内容を参考に、親子で健康に毎日を乗り切りましょう!

(執筆者:宮関あゆみ)

▼関連記事▼

【年子のベビーカー】どうしてる? 2人乗りとステップを比較してお出かけを快適に

【年子の保育園】上の子の在園継続ルールと同時入園を解説します

【年子で公園は億劫?】年子だと公園に行けない。親子で快適に公園で過ごす方法

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4833b47d.9c899154.4833b47e.a3d375b4/?me_id=1273476&item_id=14624897&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frcmdse%2Fcabinet%2Fkr21%2Fkr-4973655413104.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4414811e.6c9303e0.4414811f.22f8515a/?me_id=1213310&item_id=20034188&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F6775%2F9784099416775_1_37.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4f9782dd.644af622.4f9782de.9b03807a/?me_id=1407294&item_id=10002001&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fzononetshop%2Fcabinet%2F10375099%2Fcompass1750164594.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4f977e45.b1c0d3b3.4f977e46.0a9c52e5/?me_id=1190429&item_id=10012249&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fheelandtoe%2Fcabinet%2F26ss%2F26we%2Fars%2F1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)