先日、こんなニュースが話題になっていました。

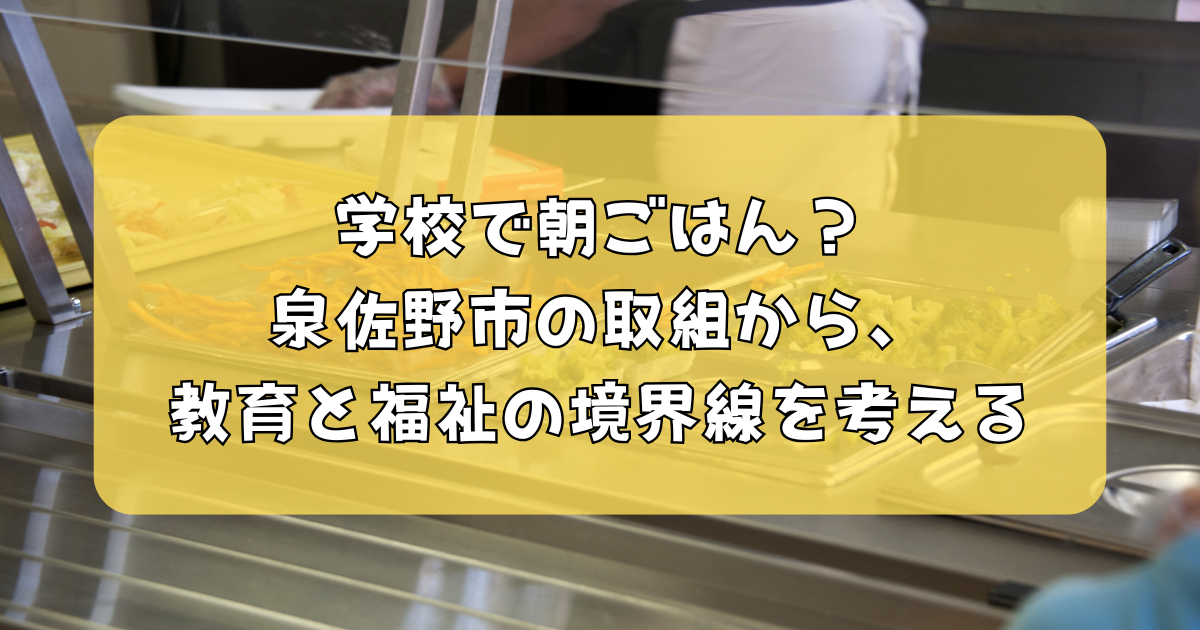

大阪府泉佐野市の小学校で、朝早く学校を開けて朝食を無償提供する取組を始めた、とのこと。

元教員であり、母親でもある私は、このニュースを見て「確かに、困窮している家庭には大きな助けになるのかも…」という思いと、「学校の負担は、どうなっているのだろう?」という疑問が浮かびました。

本記事では、この制度について、元小学校教諭の筆者が思うことを述べたいと思います。

制度が始まった背景と経緯

この取り組みは、2022年秋の市民アンケートで「児童の約2割が自宅で朝食を食べていない」という実態が明らかになったことがきっかけです。

2023年2月から実証実験を開始し、好評を受けて対象校や期間を順次拡大。2024年度には全市立小学校13校での実施を予定しています。

運営は市が委託した5業者が担当し、事業費は年間約9,703万円。

財源には、泉佐野市がふるさと納税で得た収入も活用され、市長のリーダーシップで実現した全国的にも珍しい施策です。

都市部ではない公立小学校で児童の2割以上をカバーできた点は、セーフティネットとして高く評価できます。

実際に、家庭の事情や保護者の忙しさのため朝食を食べないで投稿している子どもたちにとっては、大きな救済となる可能性が高いです。

学校は教育の場。それ以上を担うべき?

一方で、本来、学校は子どもが学び、育つための場所です。

そこに「朝食提供」という役割を加えることは、教育の枠を超えて“福祉機能”まで担わせることになります。

もちろん、子どもの生活全体に関わる支援は大切です。

しかし、それを学校に求めるとなれば、教職員の負担、安全管理の問題、緊急時の対応など、さまざまなリスクが発生します。

教職員の負担は?起きるであろうこと

この制度についての報道では、教職員の負担にはあまり触れられていません。

朝食を提供するのは教員ではないですが、制度が本格化すれば、次のような問題が起こるのでは?と想像してしまいました。

鍵を開けるため管理職が早朝出勤

朝食を7時台に提供するとなれば、当然準備はそれ以前に始まります。

しかし、学校の鍵を開けるのは基本的に教職員に限られています。

現実的に考えて、管理職が5〜6時台に出勤して開錠することになるでしょう。

もちろん、そのための時間外手当がきちんと支払われるという話は聞きません。

こうした“名もなき業務”が、また一つ積み重なることになります。

アレルギー対応の書類のやりとりがさらに増加

筆者も教員時代、アレルギー対応には非常に神経を使っていました。

保護者と献立表を見ながら、「この日は食べられない」「この食材は除去してもらう」など、丁寧にやり取りを重ねる必要があります。

もし朝食の提供にもアレルギー配慮が求められるとしたら、そのやりとりは、現場の教員の業務として確実に増えるはずです。

電話・書類・連絡帳──すでに多忙な教職員に、さらに業務がのしかかる未来が見えてきます。

トラブル対応も結局は教職員が担う?

子どもが集まれば、トラブルはつきものです。

調理スタッフや外部委託の職員に、その対応まで求めるのは現実的ではありません。

たとえば、子ども同士のケンカや体調不良、物の紛失や感情的な衝突。

朝食時間中に何か起これば、早出している職員や、後から来た担任が対応せざるを得なくなるでしょう。

つまり、表向きは「教職員の負担はありません」とされていても、実際には細かな対応が求められる場面が確実に発生するのです。

助かる子どもも多い

ここで一つ、見落としてはならない視点があります。

それは、本当に困っている家庭の子どもにとっては、この制度が救いになる可能性があるということ。

たとえば、経済的に困窮していて朝食が用意されない家庭。

保護者が夜勤明けや精神疾患で起きてこられず、朝食を取る時間も声かけもない環境。

長年教員としてさまざまな家庭を見てきたからこそ、残念ながらこのような子どもがいることも知っています。

こうした子どもにとって、学校での朝食が「安心して1日を始められる場」になるのなら、セーフティネットとしての意味は確かにあります。

教職員の責任を増やさない工夫を

とはいえ、慢性的な人手不足の学校現場にこれ以上新たな負担を増やすとなると、ますます教員不足に拍車がかかる恐れもあります。

学校で朝食の提供を実施するのであれば、地域社会を巻き込む、外部の団体や民間企業がその時間帯の児童対応についての責任を負うなど、教職員の負担を増やさない工夫を徹底していく必要があるのではないでしょうか。

泉佐野市の取り組みが子どもたちや保護者、学校にとってどんな影響をもたらすのか、今後も見守っていきたいと思います。

【PR】国内ドメイン取得サービスで成長率No.1!格安ドメイン名取得サービス『XServerドメイン』

「学校の拡張」ではなく「家庭の尊重」も同時に行うべき

そして、根本的な解決策は、「すべてを学校に任せること」ではなく、家庭がきちんと機能するように、社会全体を整えることではないでしょうか。

つまり──

保護者が朝ごはんも食べさせられないほどの過度な働き方を強いられず、子どもとの朝の時間を大切に過ごせるような、暮らしの土台を支えるのも、政治の仕事なのではないかと考えています。

暮らしのヒントがもっと見つかる「Craft Life」

部屋づくりのヒント、子どもとの暮らしをもっと楽しむアイデア、

そして、慌ただしい日々の中でも“ほっとひと息”つける時間の作り方——。

そんな“小さな工夫”が、毎日の家事や育児を驚くほどラクにしてくれます。

「Craft Life」では、子育て中のママ・パパに寄り添いながら、

家族みんなが心地よく暮らせるアイデアを日々発信しています。

たとえば…

- 片づけが自然と続く“しくみ”のつくり方

- 子どもの「やりたい!」を引き出す収納の工夫

- 家事をラクにする習慣の整え方 などなど。

読みやすく、すぐに実践できるヒントが満載です。

登録無料!暮らしの“ミニ知恵袋”が届きます

Craft Lifeのメルマガでは、忙しい毎日を助ける暮らしの工夫をギュッと凝縮してお届け。

すきま時間にサッと読めて、明日から役立つ情報ばかりです。

- 買ってよかった育児グッズ

- 忙しい日のための時短アイデア

- 赤ちゃんが生まれたらもらえるお金の話

登録はもちろん無料。

あなたの暮らしがもっとラクで、もっと楽しくなるヒントを受け取ってみませんか?

▼メルマガ登録はこちらから▼

(執筆者:AKKA)