「お手伝いを習慣にしたい」とお思いの方は多いでしょう。

お手伝いは「自己肯定感や責任感を育む」「生活スキルが身につく」など、子どもにさまざまな良い影響を与えます。

しかし、「自分からやってくれない」「楽しみながら取り組んでほしいけれど難しい」とお悩みの方も少なくありません。

そんなときに効果的なのが「お手伝い」と「お小遣いの表」を組み合わせる方法です。

今回は、お手伝いとお小遣い表を取り入れるメリット・デメリットから、年齢別のお手伝い例、成功につなげる工夫までを解説します。ぜひ最後までチェックしてお手伝いを習慣にし、お子さんの自立心や金銭感覚を育んでいきましょう。

お手伝いとお小遣いの表を小学生が取り組むメリット・デメリット

お手伝いとお小遣いの表を組み合わせる方法は大きなメリットがある一方で、注意したいデメリットも存在します。

事前にどちらの知識も理解することは、将来「こんなはずじゃなかった…」と後悔を避けるためにも大切です。

ここからは、お手伝いをお小遣いの表と組み合わせて、小学生に取り入れるメリットとデメリットを解説します。

お手伝いをお小遣い制にするメリット

お手伝いとお小遣いの表を小学生の時期に取り入れることで、次のようなメリットが期待できます。

・労働とお金の関係を学べる

「働いたら報酬が得られる」という仕組みを体験でき、社会の基本的なルールを理解するきっかけになる

・計画的にお金を使う力が身に付く

お手伝いで得たお小遣いをどう使うか考えることで、欲しい物を買うための貯金の必要性や優先順位づけの習慣が身に付く

・自己肯定感や責任感が高まる

任されたお手伝いをやり遂げることで「家族の役に立っている」という実感が得られ、自信や責任感が育まれる

・家庭内の協力意識が育つ

「お金をもらうため」だけでなく「家族のために頑張る」という気持ちにつながりやすく、お家の中で協力する習慣が生まれやすくなる

お手伝いをお小遣いの表にする仕組みは、計画性や責任感、自己肯定感など、小学生が将来に役立つ力を家庭の中で自然に学ぶきっかけとなります。

お手伝いをお小遣い制にするデメリット

お手伝いをお小遣いの表と結びつける方法には多くのメリットがありますが、注意したいデメリットも存在します。「失敗した…」と後悔しないためにも、事前に把握しておきましょう。

・お金をもらうことが目的になってしまう

「お手伝いはお金をもらうためにするもの」と考えてしまうと、報酬がない場合はお手伝いをしなくなる恐れがある

・お小遣いの金額設定に工夫が必要

「どの作業でいくらにするか」と基準が曖昧になりやすく、金額設定が低すぎると子どものモチベーションが下がり、高すぎると金銭感覚がずれるリスクがある

お手伝いをお小遣いの表にすることは、メリットと同時にデメリットも存在します。家庭の教育方針や子どもの性格に合わせて、柔軟に調整しながら取り入れることが大切です。

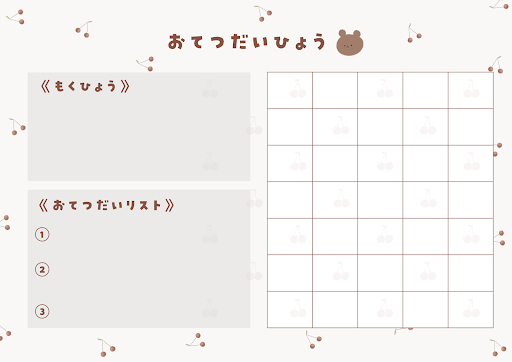

お手伝いとお小遣いの表|小学生に効果的な作り方とは?

お小遣いとお手伝いの表を関連させる方法は小学生に効果的ですが、ただ表を準備するだけではうまく活用できなかったり、長続きしない場合もあります。

ここからは、子どもが前向きにお手伝いに取り組めるようになる表の工夫と、学年別のお手伝い例を紹介しましょう。

子どもがやる気になる表の工夫

子どもは「楽しいこと」が大好きです。お手伝いやお小遣いの表にもゲーム要素を取り入れて「楽しい」と感じられれば、自主的に取り組む意欲が高まるでしょう。

・お子さんが好きなデザインの表にする

自分だけの特別なお小遣い表にするため、好きな色やキャラクターを使ったり、シールで飾り付けをしたりするのも選択肢のひとつです。

愛着が湧くことでやる気が高まり、自然に続けやすくなります。

・取り組んだお手伝いの量を「見える化」する

お手伝いに取り組んだらシールを貼る、チェックマークをつけるなど取り組んだお手伝いの量を視覚的に確認できるようにすると、やる気を維持しやすくなります。

・ごほうび要素を入れる

ごほうびといえば「ゲームを買う」「漫画を買う」といったものが思い浮かびますが、「一緒にお菓子作りをする」「好きな遊びを選べる」といった体験型のごほうびもおすすめです。

体験のごほうびは物と違い、飽きにくいという特徴があります。「親子の思い出」や「新しい経験」として記憶に残りやすいため、「あのとき楽しかったからまた頑張ろう」という気持ちが高まり、お子さんのやる気が長続きしやすくなる場合があります。

このように「見た目が楽しい」「達成感がわかる」「嬉しいごほうび」などの工夫を表に取り入れることで、小学生でも楽しみながらお手伝いに取り組みやすくなります。

低学年・中学年・高学年別のお手伝い例

お手伝いとお小遣いの表を導入する際は、お子さんの年齢や発達段階に合わせたお手伝いを選ぶことが大切です。

無理なく達成できる内容を選択すれば、やる気を引き出しやすく、お手伝いの習慣化につながります。

《1〜2年生におすすめのお手伝い例》

集中力が成長途中の時期なので「短時間で」「簡単にできる」お手伝いを選ぶと継続しやすくなります。

・自分の身の回りのこと(脱いだ服を洗濯かごに入れる、使ったおもちゃを片付けるなど)

・食卓の手伝い(テーブルを拭く、自分の食器を運ぶなど)

・簡単な家事(靴をそろえる、洗濯物をたたむなど)

《3〜4年生におすすめのお手伝い例》

自分で考える力がついてきて、責任感が芽生えてくる時期です。少しずつ役割の大きなお手伝いを任せるのも良いでしょう。

・ゴミ出し

・お風呂掃除

・ペットの世話

・簡単な料理の手伝い(野菜を洗う、お米を研ぐなど)

継続して取り組むことで、計画性や責任感が自然と身についていきます。

《5〜6年生におすすめのお手伝い例》

家族の一員としてより大きな役割を任せられる時期です。

・夕食の調理補助

・下のきょうだいの世話

・自分の部屋の掃除や整理整頓

・買い物リスト作成や買い物のサポート

いくつかお手伝いをご紹介しましたが、今回挙げた年齢の区分はあくまでも目安です。お子さんの個性や生活環境に合わせて、取り入れるお手伝いを柔軟に選ぶことが重要になります。

【見本あり】お手伝いとお小遣いの表を小学生に使うときの具体例

お手伝いとお小遣い表を作っても、実際にどのように使うかを工夫しなければ、継続が難しくなる場合もあります。

小学生が楽しみながら取り組めるようにするためには、家庭に合った形で表を取り入れることが大切です。

1週間ごとのお手伝い表にする

1週間という短い期間で達成できる目標を設定することで、モチベーションを維持しやすくなります。

【運用例】

1.毎週月曜日など決まった曜日に、その週にやるお手伝いを子どもと決める

2.お手伝いが終わるたびに、表にシールを貼ったり、チェックマークをつけたりして、やった量を見える化する

3.1週間分の成果を確認し、お小遣いを渡す

【メリット】

・短期間で成果が出るので達成感を感じやすい

・お手伝いを忘れた日があっても、立て直しやすい

・お手伝い内容を毎週変えられるので、さまざまな家事に挑戦できる

まずはお手伝いの習慣化を目標にしたい方に、向いている方法であると言えます。

月ごとのお小遣い管理表にする

たとえば1ヶ月といった長いスパンで管理すれば、計画的なお金の使い方を学べます。

【運用例】

1.毎月1日など決まった日に、その月のお手伝いリストや目標額を決める

2.お手伝いが終わったら表にチェックをつけ、取り組んだお手伝いの金額を記録する

3.週末や月末に親子で表を見ながら、お手伝いへの取り組み方やお金の使い道について振り返る。

【メリット】

・計画的にお金を管理する力が身につく

・貯金や無駄遣いについて考えるきっかけになる

・親子で一緒にお金の勉強できる

月ごとのお小遣い管理表はお手伝いの記録という役割だけでなく、親子で一緒にお金の管理や計画を学ぶきっかけにもなるでしょう。

デジタルアプリやオンラインツールを活用する

お手伝いとお小遣い表は紙で作る方法が一般的ですが、最近ではスマホやタブレットで管理できるデジタルアプリやオンラインツールも増えてきています。

アプリやオンラインツールには、以下のようなメリットがあります。

【メリット】

・自動で集計できる

「何回お手伝いしたか」「合計いくらになったか」が自動で計算されるため、親も子どもも管理がしやすくなります。

・グラフやランキングで可視化できる

デジタルなら貯金額の推移やお手伝いの達成度をグラフで確認できるものもあり、子どものモチベーションアップにつながります。

・親子で共有しやすい

スマホアプリやクラウド型の表なら、親子で同じデータを見られるので「今日はどれくらい頑張ったのか」を一緒に振り返りやすくなります。

人気があるアプリとしては、「おてつだいノート」や「Home Tasker」などがあります。

ただし、お子さんの性格や発達段階によっては、紙の表のほうが視覚的に理解しやすい場合もあります。

目が悪くなるなどのデメリットもあるため、デジタル管理が合うかどうかは、お子さんの年齢や家庭のスタイルに合わせて選ぶのが良いでしょう。

失敗を避けたい!お手伝いとお小遣いの表を小学生が成功するコツ

お手伝いとお小遣い表は子どものやる気や金銭感覚を育てられる便利な仕組みですが、やり方を間違えると「続かない」「お金が目的になってしまう」といった失敗につながるケースも少なくありません。

ここでは、小学生にお手伝いとお小遣い表を導入する際に意識したい3つの成功ポイントを紹介します。

子どもに合わせたルール・目標を設定する

お手伝いとお小遣い表を小学生に導入する際は、お子さんと話し合いながら、年齢や性格に合わせたルールや目標を設定しましょう。

大人が一方的に決めてしまうと、負担に感じたりやる気が低下したりする場合があります。

・子どもの成長に合わせて調整する

お手伝いの内容は、子どもの発達段階に応じて徐々にステップアップさせるのもおすすめです。

同じお手伝いでも上達してきたら「回数を増やす」「任せる範囲を広げる」といった工夫をすれば、マンネリ化を予防できますよ。

・金額設定は無理のない範囲で

お手伝い1回〇円といった金額設定は、子どもの年齢やお手伝いの内容に合わせることが大切です。高すぎると金銭感覚がずれ、低すぎるとやる気をなくす原因になるため注意しましょう。

・目標を決める場合は親子で一緒に

目標があると、やる気が続きやすくなります。ただし目標を決める際は、「欲しいゲームを買うために貯金する」「新しい文房具を買う」といった具体的な目標を子どもと相談しながら決めることが大切です。

難しすぎる目標はやる気をなくす原因になるかもしれません。子どもが頑張れば達成できる、ちょうど良いレベルの目標を一緒に考え、モチベーションの維持をサポートしましょう。

ルールや目標を親子で一緒に決めるとお子さんも納得して取り組めるので、お手伝いとお小遣い表を長く続けやすくなります。

ほめて自信を育む

お手伝いを続けるうえで欠かせないのが「声かけ」です。

「ありがとう」「助かったよ」「手伝ってもらえてうれしいな」などの声かけを通して、子どもは親から認められている、家族の役に立っていると実感し、次へのやる気が高まります。

・具体的にほめる(例:「テーブルをきれいに拭けたね」)

・小さな努力を認める(例:すみずみまでピかピカに洗えたね)

・成長を伝える(昨日より卵が上手に割れるようになったね)

慣れてくると大人はつい、感謝の言葉を伝え忘れる場合があります。しかし、どんな小さなお手伝いでも毎回しっかりと言葉にして気持ちを伝えることが大切です。

無理なく続けられる仕組みをつくる

お手伝いとお小遣いの表は、最初は張り切っていても時間がたつと続けにくくなるケースがあります。気軽に継続できるよう、お子さんに合った仕組みを整えることが大切です。

・ 短い期間から始めて達成感を得られるようにする

最初は1週間や2週間ごとにふり返りの時間をつくるなど、短い期間で成果を確認できると達成感が得やすく、モチベーションを維持しやすくなります。

・ お子さん1人でも取り組める形にする

表への記録方法やお手伝いの内容が複雑すぎると、大人が疲れてしまったり記録するのを忘れたりして、継続することが難しくなります。記録はチェック方式やシールを貼る、スタンプを押すなどの仕組みにして、親子ともに続けやすい方法を選びましょう。

・ ルールを時々見直す

成長に応じてお手伝いの内容やお小遣いの額を調整すると、子どもにとって「ちょうどよい難しさ」が保たれ、飽きずに取り組めます。

続けやすい仕組みを整えていけば、手伝いとお小遣いの表は一時的なものではなく、自然と生活の一部となり習慣になっていくでしょう。

まとめ|お手伝いとお小遣いの表で小学生にお金の管理力を育もう

お手伝いとお小遣いの表は、小学生に家事を習慣づけるだけでなく、責任感や自己肯定感、計画的にお金を使う力などを育むきっかけにもなります。

お手伝いを習慣化するには、お子さんの年齢や性格に合わせて無理のない目標やルールを決め、楽しんで続けられる工夫を取り入れることがポイントです。

また、「ありがとう」という声かけや、体験型のごほうびを通して親子で達成感を共有すれば、表は学びと成長をサポートしてくれる心強い存在となります。

今日から少しずつお手伝いやお小遣いの表を取り入れて、親子で一緒に「お金の使い方」と「お手伝いの大切さ」を学んでいきましょう。

(執筆者:渡辺 ゆき)